2008年からスタートした市川衛の素体アートが生まれた背景や理念を解説する。

素体アートの誕生

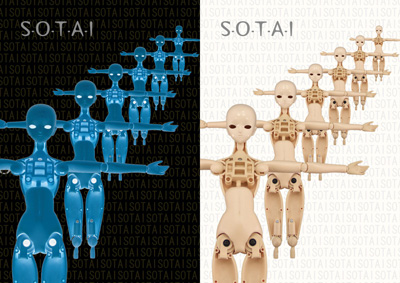

素体とは自作のフィギュアを製作するための土台となる全身ボディー部品であるが、通常の使い方でのフィギュア製作でなく、素体パーツを作品の主な材料とする独自の芸術ジャンルを命名して「素体アート」と今回名付けた。

素体との出会いは直接的なものではなく、いくつかの変遷があった。

素体を知るようになった背景は、2004年に日本・チェコ現代美術交流展の『VISION in Prague』に参加展示するためにプラハに行ったことであった。チェコにはマリオネットの文化が伝統的にあり、みやげ物屋でもさまざまなマリオネットが販売されているのを見かけ、何かの参考のためになるかと自分自身もチェコの伝統的なマリオネットを自分自身のお土産として購入した。そして2007年に私はその経験を生かしてマリオネットの企画企画提案したのが、素体とインタラクティブアートが結びつくきっかけであった。

ふとしたきっかけで知り合いの会社に有名キャラクターのオリジナルのマリオネットの企画のアイデアを話したところ、そのプロトタイプを製作してみてくれと依頼されて、手作りのマリオネットの試作をすることになったのである。そして、マリオネットの構造や球体間接人形などを研究し、一年かけてマリオネットは完成した。

マリオネットの研究の過程で、秋葉原で見つけたフィギュアをマリオネットのように動かせたら面白そうだと思い、その主要部品である素体を購入して研究してみようと思ったのが素体との最初の出会いだった。

最初に購入した素体はボークスのものだった。これを分解してみてマリオネット本体に利用できないかと関節などの各部を詳細に研究しているうちに、素体の各部品そのものの造形的な面白さに気付きはじめ、鮮烈なインスピレーションを受けながら遊び感覚でいろいろな部品を組み合わせてみたところ、これは新たな芸術の形になると確信したのである。

私の素体へのアプローチは純粋な造形的興味からだけではない。1980年代半ばから私が始めたインタラクティブアートが私の主な創作ジャンルであり、私の作品はコンピュータや電子回路、メディアなどを駆使したものが主流であったが、かねてからこうしたテクノロジーを使用しなくても、私が最も大切にしてきた鑑賞者が主体となるインタラクティブなコミュニケーションは特別なインタラクティブテクノロジーなしでも成立しうると考えており、日本文化の伝統にはそれが色濃く反映されていると感じてきた。そして今回出会った素体というマテリアルは、そうした可能性を十分に感じさてくれるものであった。

素体は人体という人間にとって最もインスピレーションを与える対象であると同時に、秋葉原を中心にするオタク文化を象徴するものでもある。新しくて古い日本文化の伝統に繋がりつつ、人間の感性に直接的にコミットする力があり、インタラクティブなコミュニケーションを喚起する潜在力を強く感じた。そして、それはやがて造形インタラクティブという概念にまで行き着いたのであった。

見立てのコミュニケーション

日本文化には見立てという独特の文化が根付いている。見立てとは、ある物の様子からそれとは別のものの様子を見て取ることである。

例えば、落語での扇子や手拭いがさまざまなものを表す道具として使用されたり、茶の湯で船に乗るための入り口をにじり口としたり、水筒としての瓢箪や篭などを花いれとする。

また、枯山水の日本庭園では玉砂利を波や大海としたり、石を島や蓬莱山としたりする。借景は日本の庭園や建築の定番である。その他にも盆栽や水石の世界、相撲見立て、なぞかけ、りんごをうさぎのように切ったり人参で桜を模るような日本料理や和菓子の世界、各地にある○×銀座、○×富士、○×八景など枚挙にいとまがない。

見立てには日本独特のコミュニケーション形式がある。見立ては比喩やコピーではなく、それ自体が創造行為である。そして、見えているものと背後に透けて見えているものを見なければ成立しないという特徴がある。ここに私は大いに注目する。

すなわち、そもそも見立てとは鑑賞者にインタラクティブなコミュニケーションを要求するものであり、日本文化にはインタラクティブなコミュニケーションの伝統が脈々と流れていたことを証明するものである。

また、アキバに代表されるオタク文化も現代特有の文化のようでいて、日本文化に深く根ざしている。マンガは日本画の線と色の扱いを基本としているし、有名な鳥獣戯画や浮世絵などと結びついていることはよく知られている事実である。

フィギュアはオタク文化の中から急浮上してきた文化であり、素体は自作フィギュアの主要パーツとして近年生まれた。日本文化と現時代とのシンクロニシティの中で、私はソタイを特別なモノとして見出した。

美術の道具にデッサンのための人体ポーズの見本として利用するトルソーがあるが、素体が世の中に製品として出回るようになると、より複雑でリアルなポーズを実現するものとして素体が良質なトルソーとして利用されるようになった。素体自体が芸術家にインスピレーションを与えている事実も見逃せないと感じた。

私は素体を本来の素体としてではなく、見立てのコミュニケーションの基礎となるマテリアルして捉え直した。ボークスやオビツなどから商品として製造された素体をいったん分解し、豊かな見立ての道具としてソタイというマテリアルに還元してみたのである。そして、それらの特性を生かしつ様々なバリエーションで展開するアートとして再構築を試みることで素体アートに挑戦した。

日本文化にみるインタラクティブティブ文化

素体アートの模索の中で私はインタラクティブアートを常に意識してきた。一見したところ、私が過去に制作してきた作品群とは明らかな違いがあるように見えるが、制作意図には一貫した繋がりが存在する。

一般に知られているインタラクティブアートとはテクノロジーを利用して自律的な動作をしたり、外部情報を処理することによって反応を生み出す仕組み有するものが主流である。しかし、このような物理的特徴だけを捉えてインタラクティブというのであれば、本質の理解を踏み外することになるだろう。そうした機械系主体の工学的な情報処理メカニズムは、インタラクティブではなくサイバネティックと呼ばれるもののである。

インタラクティブとは機械系が反応することではなく、人間が主体となってコミュニケ―ションする様態のことであり、その点がサイバネティックとは大きく異なるのである。

インタラクティブなコミュニケーションを成立させるためにサイバネティックな構造を利用することは有効な手段である。しかし、サイバネティックなシステムそのものが目指すものはあくまでも応用に照らした機械系としての完成度であり、人間はその外部情報を成すにすぎない。

一方インタラクティブなシステムとはあくまでも人間を主体とした情報系であり、反応するは機械ではなく人間であり、人間主体の中に創性を喚起する可能性を常に内包するものである。

20数年来私は、インタラクティブアートの作品とは究極には人間の中に作られるものであると主張して続けてきた。しかし、世の中に浸透したインタラクティブアートのイメージとは、情報系テクノロジーの芸術への応用事例、誰かが必ず考えだすであろうアイデアのデモンストレーション、アミューズメント的なガジェットなど、外見的な目新しさや楽しさばかりが目立ち、芸術のコミュニケーションの本質に真剣に迫ろうとする試みが非常に少ないという残念な状況が続いている。

インタラクティブなシステムを構築するための正攻法のひとつは、センシング技術や情報処理によって外部情報に反応するシステムを利用することであろう。私も先端のテクノロジーに常に注目し、テクノロジーを有効に利用することで新たな芸術コミュニケーションの可能性を自己の表現で追及してきた。しかし、そうしたテクノロジーに頼った方法論でないもうひとつの正攻法が存在すると私は信じるようになった。

茶の湯や日本庭園、日本建築、日本画などの日本の伝統芸術の中に、インタラクティブアートのもうひとつの可能性の大きなヒントが隠されている。

茶の湯は日本芸術のひとつだが、茶室や茶道具をはじめ作法などのさまざまな要素が絡み合うものであるが、それぞれの総合が芸術の本質ではなく、茶の湯の本質はもてなしであり、それによって生み出される体験そのものである。

また、日本庭園の踏み石は単なる歩くための足場ではなく、自然な足幅に合わせた配置がされ、何の説明がなくても踏み石を歩くよう人はナビゲーションされる。そして、その時人の視線は足もとに集中させられ、それを抜けた瞬間に移された視線は次に開ける空間に誘われるというような仕組みが施されている。

このような仕掛けはあたかもインタラクティブなコンテンツのコンピュータ・プログラムのようである。ゲームやバーチャルリアリティのサイバースペースで人間をナビゲートするプログラムと同様な高度な機能が、日本文化の伝統の中に脈々と息づいてきたのである。

このように日本芸術の本質には、物質としての作品だけには集約されない人間を主体とした芸術の伝統があることが見て取れる。そしてそれは、現代的なインタラクティブテクノロジーを用いないで成立するインタラクティブアートの方法論が存在する可能性を示唆するものであると私は確信している。

造形インタラクティブティブとアフォーダンス

素体アートの制作を進める中で、私は最終的に造形インタラクティブという概念にたどり着いた。現代的なインタラクティブテクノロジーテクノロジーを用いないで、主に造形的な力を用いることでインタラクティブ・コミュニケーションを実現するインタラクティブな芸術を、私は造形インタラクティブという概念に集約したのだ。

そして、造形インタラクティブを作品として具現化するための方法論として、過去に追及したインタラクティブの理論と実践に加えて、日本文化のコミュニケーションの伝統や見立ての文化を大いに参考にした。それに加えて、重要な概念として近年浮上した考えがアフォーダンスである。

アフォーダンスとはジェームズ・ギブソン(米の知覚心理学者)によって1960年代に完成された生体心理学の認知理論であり、人間の認知の方法の解明に一石を投じた。

「マクドナルドでハンバーガーを買え」などという人間が自明にこなしている簡単な情報処理でさえロボットに行わせるのは困難であるが、ロボットにすべての知識を事前に与えなければ人間に似た行動をさせることができないというフレーム問題のジレンマにも、アフォーダンスは一定の理解の道筋を開いた。

従来の認知理論では、経験や学習によって得た情報処理のメカニズムによって認知が成立しているというノイマン型コンピュータに似た考えが主流だったが、実際の認知においてはそうしたデジタル的な発想の理論では解明できない認知の事実が存在した。

ギブソンは認知には単に演繹的に外部情報を情報処理するだけではなくて、人間や動物が環境の中に実在して直接的に知覚するものがあることに注目した。

アフォーダンスという語は、「与える/もたらす」の動詞affordを名詞化したギブソンの造語で、環境の一部である人間や動物が自然の中から環境が本来提供している価値ある情報を直接的にピックアップしていると考えたのである。

例えば、人に襲いかかるトラに出くわして人間はすぐさま危険を回避しようと判断するが、それは知識によって与えられたものではない。イスは知識として知っているものが椅子ではなく、座ることをアフォードしているのがイスの本質であり、だから山の岩にイスを発見できるし、程よい高さの欄干は本来の目的とは別にイスとして機能してしまう。

こうしたアフォーダンスの概念はインタラクティブアートの理論に重要な切り口を与える。人間を自然なコミュニケーションを成立させるためには、無意識に訴えて実際の行動を促すような力が必要とされるが、自然の中にはアフォーダンスが満ちており、人工的なデザインであっても有用な概念であることをアフォーダンスは明解に示したのである。

アフォーダンスという認知の視点から見ると、日本文化のコミュニケーションの特徴や見立ての文化は、アフォーダンスの本質を無意識的に理解して応用し洗練させてきた日本文化の姿を見ることができる。

また、分析の結果を総合して全体を理解するというデジタル的な発想の理解パターンとは異なり、最初からアプリオリに自己に与えたものとして全体性を認知して実際の行動を発動させるような認知があることの神秘をアフォーダンスは開示した。

物理世界の理解でも似たようなことが現代物理学に存在する。量子論は物質の本質が粒子的な性質と同時に波動的な性質を有することを明らかにした。

粒子はひとつふたつと数えることができるデジタル的性質である一方、波動は状態を示す数えることができないアナログ的な性質である。粒子と波動という性質は哲学や認識論的には両立しない概念であるにもかかわらず、この相反する性質の両方を具有するのが物質の本質であると量子論は教えるのである。

科学は分析と総合という西洋的な発想のアプローチを得意としてきた。しかしそこには全体を全体として受け入れる発想が欠けていた。部分の集合が全体を必ずしも開示するのではなく、全体を全体として理解する方法論の重要性が認識されていなかったといえる。

日本的な感性や発想には、常に自然という環境を人間とつながるものとしての理解があり、自然や八百万の神々との調和を図ろうとする行動原理が生まれてきた。そしてそれが日本的なコミュニケーションを育んできたと言えるだろう。

見えないものの向こうにものを見るという行為はすべての芸術の根本に繋がる。絵画は実在する世界の忠実な投影であるという幻想があるが、物理的には絵の具が乗ったキャンバスでしかないのである。それでも芸術が存在するのは、芸術という物理的な存在があるからではない。そこには人間主体の存在を前提とした芸術的なコミュニケーションが必ずや存在するのであり、芸術の内容の本質とは分析な理解や考察だけでは到達できないものが必ず含まれている。

アフォードするものを理解できる人間存在が存在しなければ、そもそも芸術というコミュニケーション自体が存在しないだろうし、複雑なインタラクティブなコミュニケーションの成立などありえない現象であろう。そうした意味では、すべての芸術は広い意味でのインタラクティブアートであるといっても過言ではないだろう。

造形インタラクティブという企ては、そのような人間の認知の本質や芸術というコミュニケーションが成立する意味を意識しつつ、造形を通して鑑賞者に主体的コミュニケーションを成立させることを目標とする芸術であろうとするインタラクティブアートへのひとつの挑戦だといえる。

そして、素体アートにおいて私は造形インタラクティブを意識した造形を試行錯誤し、その最初の成果を個展で紹介するに到った。